道場情報

竹内流修業の第一歩は「入門」!

ええっ、こんな山奥に道場?

大声を張り上げても近所迷惑になりません。

道場一帯は岡山県指定史跡「竹内流発祥の地」です。

江戸時代から続く歴史と文化が漂っています。

竹内流道場はそんな場所にあります。

ここでは、相伝家道場へ入門して稽古をする方法を紹介します。

詳しくは、直接おたずねください。

〔一〕道場点描

【1】道場風景

【2】稽古風景

【3】取材風景

〔二〕入門の仕方

【1】見学・体験入門

《1》見学(道場訪問)

竹内流の稽古をしてみたいのだけれども不安! そんな方はまず、道場訪問をしてみましょう。見学ができます。

必ず、電話やメールなどで予約をしてからおいでください。

- しおり「竹内流のあらまし」をお渡しします。

- 稽古日であれば、稽古の様子が見学できます。

- ご希望ならば、稽古を体験できます。

★再来するかどうかを告げてお帰りください。

★ちょっと立ち寄るだけの見学は?

師範が在宅していたら、「竹内流のあらまし」をガイドします。気軽に声をかけてください。

《2》体験入門

短期間限定で体験入門できます。教養として竹内流の形を体験することになります。もちろん、この時点では竹内流の門人ではありません。

決断がついたら入門です。入門しないで体験を続けてもいい? その答えはお分かりですね。

大学生や高校生の部活動などはこれに準ずることにしています。もちろん、入門しての稽古は大歓迎です。

★外国人の道場見学

ウクライナからの道場見学です。3人連れの訪問でした。

写真は「たちまちはなるる」と「かものいりくび」の形の体験。稽古着を身につけて、真剣そのものです。

汗を流しながら稽古をされましたが、竹内流を修業したという履歴事項には該当しません。竹内流へ入門しての稽古ではないのです。母国へ帰ったら、道場を訪問・見学して、師範・師範代から竹内流の形の説明を受け、貴重な体験をしたと得々と話すのはいいですね。

★学生の部活動

吉備高原学園高校や岡山理科大学、広島大学の古武道部は、部活動の中に竹内流捕手腰廻を取り入れています。あくまでも学校教育の一環としての位置づけです。したがって、体験入門の形態が基本です。

流儀への好奇心・向上心が芽生えてきた段階で、竹内流に入門する人が増えています。門人となって段級位などを目指しながら稽古に励むのです。もちろん、「入門願」を書くことが必須です。

《参考》門人序列

「入門」の項で説明していますが、竹内流では入門した順に並ぶことになっています。今日入門した大学生よりも、昨 日入門した小学生の方が上手(うわて)・先輩扱いになります。年齢や役職などはすべて除外です。

ええっ、それって、どういうこと?

武士と庶民が一緒に稽古をしていた江戸時代の名残です。武士であろうと庶民であろうと、狭い稽古場の中で年齢や地位、役職などに左右されずに稽古をするための知恵でした。その風習が今の時代に生き続けているのです。

そうなんです、江戸時代の名残が今の竹内流道場では現に引き継がれています。これぞ、「平等の原則」の本筋? 何はともあれ、今日も十代の若い男性が後から入門した中年の男性の先導役となって稽古をしていましたよ。

おっとっと、大阪の小中学生が「入門願」を郵送しただけでは門人とはなれません。夏休みなどに本部道場へ出向き、師範の話を聞いて神前で手続きを済ませます。そのときはじめて正式門人となれます。

えっ、ブラジルの人? もちろん、来日したときに手続きを完了すれば門人となれます。入門した以上は、数本の形を稽古したとしても、門人として竹内流の形を修業したと母国でおしゃべりできます。

《3》留意事項

竹内流の稽古をするためには大原則があります。「初心者の稽古」のページにも掲載しています。

- 入門願を書いて竹内流に入門すること。

- 入門願には必ず「掟をお守りします」と書いて誓いを立てること。

- ①入門を決めるまでの短期間、稽古を体験する場合。

- ②道場見学のときに稽古を体験する場合。

- ③主催講座・協賛講座のときに稽古を体験する場合。

- ④学校教育・生涯学習の一環として稽古を体験する場合。

- ⑤大学・高校のサークル活動・部活動の一環として稽古を体験する場合。

入門しなくても、竹内流の稽古を体験することはできます。しかし、あくまでも体験です。竹内流に入門して門人になってはじめて、「竹内流」の稽古をしたといえます。

次の場合は?

- 竹内流の師範(竹内藤一郎または竹内藤十郎)から形の流れを直接手ほどき!

- 演武大会の模範演武を見て見よう見まねで形を習得。

- DVD『竹内流捕手腰廻小具足 柔術の源流の技と心』(BABジャパン)の動画を繰り返し視聴して形の流れと心得を習得!

- 『月間秘伝』(BABジャパン)に掲載の棒の流れを自分なりに演武。

- 『日本柔術の源流 竹内流』(日貿出版)に所載の形の流れを自分なりに演武。

竹内流の門人であれば、5項目すべてが竹内流の稽古の一環です。すべてが竹内流の稽古そのものです。

入門していない人の場合は、竹内流の形に挑戦する前向きの心意気に拍手を送ります。その姿勢や体験は貴いです。しかし、門外の人と門人との異同はお分かりですね。

【2】入 門

《1》入門料・月謝

◇入門料

- 1万円…令和元年から復活。

※「平成」の前までは、入門料納入が当たり前でした。

◇月 謝

- 現在、無料。

- 手土産は大歓迎!

ただし、支部道場によっては、運営会費(稽古場使用料等)を徴収しています。

★入門料や月謝は、道場改修や経常経費など流儀の運営資金として貴重です。しかし、現在は、相伝家や相伝家代行・相伝家代理が生活費から捻出し合ってやりくりしてしています。

門人各位からは改善方の意見が出ています。ここ数十年来の課題でしたが、入門料だけは、令和元年から復活することにしました。

★「月謝無料」は「ゼロ円(0円)」ではありません。いずれ近い将来、相応の貢献や流儀保存などでご奉仕・ご活躍くださることを期待申し上げての気持ちです。

《2》「掟」の確認

◇用紙の受け取り

師範あるいは師範代から書類一式を受け取ります。

- 入門願(様式)

- 掟(現代語訳)

◇竹内流の「掟」の確認

- A4版の「掟」(おきて)を受け取ったら、まずは黙読します。

- 入門の気持ちが少しでもある場合には、その旨を師範あるいは師範代に伝えます。すると、掟の内容についてわかりやすく説明してもらえるはずです。

「掟」の内容(現代語訳)

- 師の命に背かないこと。

- 公の法を守ること、放埒の話や他流の誹謗・中傷をしないこと。

- 喧嘩舌戦をしないこと。

- 稽古をおろそかにしないこと。

- 初心のうちは形の筋や効く効かないを論じないこと。

- 高弟も初心を忘れずに初心者を取り立て、稽古に精を出すこと。

- 初心者も高弟も同様に振る舞うこと。

- 当道場では、稽古のやり方や相弟子の器用不器用、昇級昇段などについて異議陰口を唱えないこと。

- 他人に竹内流の師を名乗ったり他流仕合などで形を試したりしないこと。

- 相弟子は互いに礼儀正しく、仲良く稽古に精を出すこと。

- 稽古が済んだら後始末をして早速に退散すること。

- 右の掟に少しでも違乱すれば、出席堅く無用(竹内流の席に出ることは一切できない=破門)となること。

二代目竹内常陸介久勝が制定したもので、それ以来、昔も今も同じ内容です。この12ヶ条に納得した上で入門することになります。現代語訳していますが、宗家も相伝家も同じ内容です。

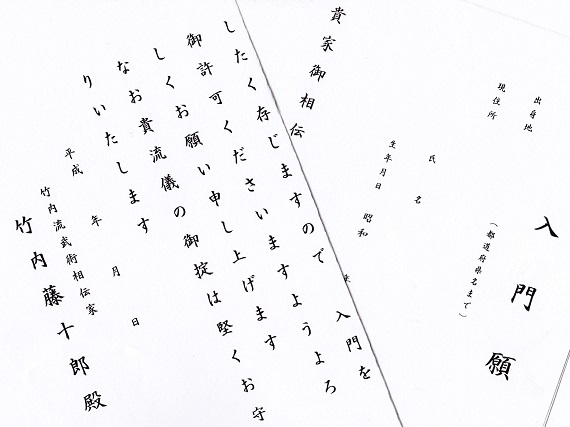

《3》入門願の提出

[

◇入門願の自書

「掟」をよく読んで、納得した上で入門願を書きます。

- 〔略式〕様式の用紙に①本籍、②現住所、③氏名、④入門年月日を書き、最後に⑤氏名を署名して押印、⑥保証人に署名してもらって押印。

★「本文」と「なお書き」、「差出先」は印刷済み!

- 〔正式〕様式を見ながら毛筆で①本籍、②現住所、③氏名、④本文、⑤なお書き、⑥入門年月日を書き、⑦氏名を署名して押印、⑧保証人に署名してもらって押印、⑨差出先は竹内藤十郞。

◇入門願の提出

- 愛宕さまの神前で師範へ直接提出し、”入門の盃” の儀式をするのが基本。

- 平成の期間は、師範代を通じて提出するように簡略化し、儀式は省略していました。しかし、令和の新時代からは、一連の手続き・儀式等を復活しております。

◇門人の序列

門人は、入門の順に並ぶのが竹内流の大原則です。

- 老若男女を問わず、先に入門した人が「上手」(うわて)、それより後から入門した人が「下手」(したて)です。

今日入門した大学生よりも、昨日入門した小学生の方が上手(うわて)・先輩扱いになります。年齢や役職などはすべて除外した序列です。とにかく、入門順です。ええっ?

武士と庶民が一緒に稽古をしていた江戸時代の名残です。年齢や身分、役職などには兎角いざこざが付きまとうものですが、これらには一切左右されない発想の転換を図っていたのです。この序列があるからこそ、武士と百姓が一緒に稽古ができたのです。

竹内流は、江戸時代のままの仕組みを今に踏襲しています。これぞ、現代に生き続けている「平等の原則」かも知れませんね。

〔三〕本部道場・支部道場

【1】師範と師範代

◇師 範

竹内藤十郎

Takenouchi Tohjyuroh

現在は、相伝家十三代目 竹内藤十郎久武。

天保7年(1836)に、八代目竹内藤一郎久愛の一人っ子 竹内藤十郎(本名)が父の遺言どおりに家督財産を二分してもらい、八代目の妻初子・母に連れられて分家(屋号は”坂元新屋”)して相伝家を設立し、九代目を名乗ることになりました。それ以来、流祖:竹内中務大輔久盛の遺伝子を受け継ぎ、家督相続の形態で流儀を継承すると同時に、代々にわたって「藤十郎」を襲名することになっています。つまり、竹内家が伝承している流儀は、業形と血脈が途絶えるのを防ぐ特別措置として「宗家」「相伝家」の二本立てとされているのです。

- 竹内流(相伝家)の元締めです。

- 家伝の流儀を、師範代と共に門人へ伝授します。

- 公式の允許状や目録を門人に授与します。

竹内流相伝家道場の師範は、「本部道場」と「支部道場」を統率しています。

◇師範代

流儀伝授の補佐役として、「師範代」を任命しています。現在、師範代は11名です。

- 本部道場あるいは支部道場で、師の監督のもとに師に代わって流儀を伝授します。

田舎の民家? 古めかしい石垣の上には歴史を刻んだ建物が並んでいます。何なに、道場・稽古場が三つ?

「文政道場」「明治道場」「昭和道場」の看板が見えます。竹内流相伝家道場です。竹内流相伝家の稽古場です。

①文政5年、②明治17年、③昭和42年に建築された由縁で命名したものです。旧来は「家(居宅兼稽古場)」「稽古場」と呼んでいたのですが、昭和道場落成を契機にして「建築年代+道場」の呼称に大変革!

見落とされがちなのが駐車場前の石垣中央部。推定樹齢190年以上の「お講柿」が石垣に根を張っています。あれっ、石垣も同じ年齢?

道場一帯は岡山県指定史跡「竹内流発祥の地」です。昭和51年3月に指定されました。相伝家道場はその一部です。

【2】本部道場

《本部道場》

竹内流相伝家道場(竹内流武術社本部)

◆師 範 竹内藤十郎久武(相伝家十三代目)

〈本名・竹内武夫〉

◆師範代 竹内秀将(相伝家代行)

◆師範代 竹内勢至(相伝家代理)

◆道場長 竹内智隆(相伝家孫)

◆連絡先 岡山市北区建部町角石谷1131

(道場・自宅の所在地)

電話:086-722-3385

Eメール:take-pro@po12.oninet.ne.jp

◆稽古日 毎週火曜日

19:30~21:30

◆稽古場 主たる稽古場は昭和道場

場所はアクセスマップを参照!

★電話・メールでの申し出により、日曜日に教養講座・特別講座を開設。

遠慮なく相談してください。

電話 086-722-3385

メール take-pro@po12.oninet.ne.jp

いずれも、竹内藤十郎あて。

【3】支部道場

ー《岡山支部・岡山道場》

◆特別門人 神崎 勝(岡山支部・道場担当)

◆師範代 國政知宏(岡山支部・道場担当)

◆連絡先 岡山市南区大福164(神崎)

電話:090-8364-4294

◆稽古日 毎週火曜日・土曜日

17:00~

《岡山理科大学古武道部》

◆師範代 多賀俊郎(岡山理科大学支部長)

◆顧 問

◆代 表 神崎勝馬(古武道部OB、竹内流門人)

◆主 将

◆連絡先 岡山市北区理大町1-1

岡山理科大学学友会体育局

電話:086-256-8431

◆稽古日 毎週火曜日・木曜日・金曜日

17:00~20:00

毎週土曜日

13:00~17:00

《吉備高原学園高校古武道部》

◆師範代 金原善仁(吉備高原学園高等学校教頭・元支部長)

◆師範代・顧問 古南亮典(吉備高原学園高等学校教諭・古武道部支部長・古武道部OB)

◆主 将

◆連絡先 加賀郡吉備中央町上野2400

吉備高原学園高等学校

電話:0866-56-8211

◆稽古日 毎週月曜日~金曜日

16:00~18:30

毎週土曜日

14:00~18:30

◆稽古場 古武道部道場

《福山支部・福山道場》

◆師範代 玉井重克(福山支部長)

◆連絡先 広島県福山市御船町1-11(玉井宅)

電話:084-972-5172

◆稽古日 毎週木曜日

18:30~21:00

《東広島支部・東広島道場》

◆師範代 中川平介(東広島支部長)

◆連絡先 東広島市西条町大沢881-2(中川宅)

電話:082-425-1524

Eメール:naka1524@enjoy.ne.jp

◆稽古日 毎週水曜日

18:00~21:00

東広島市運動公園武道場

電話:082-425-2525

◇ホームページ http://takenouchiryu2.web.fc2.com/index.html

《広島大学体育会古武道部》

◆部 長 中坪孝之

◆顧 問 師範代 楠田正則

◆主 将

◆連絡先 広島大学体育会古武道部

Eメール:hirodai_kobudoh@yahoo.co.jp

◆稽古日 毎週水曜日

18:00~21:00

毎週土曜日

12:00~15:00

◆稽古場 水曜日

東広島市運動公園武道場

土曜日

広島大学西体育館武道場

◇ホームページ http://www.geocities.jp/hirodai_kobudoh/gaiyou100/gaiyou100.html

いかがでしたか。

竹内流道場では、

由緒ある伝統の形を稽古しています。

ヤアッ・ホオッ・エイッ!

気合い・気迫・残心がみなぎっています。

挑戦してみませんか。